Mit den ersten warmen Tagen im Frühjahr beginnt für unsere Bienenvölker die Zeit der Ausdehnung – Brut, Nektareintrag und Volksstärke nehmen rasant zu. Für uns Imkerinnen und Imker bedeutet das: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den Brutraum zu erweitern. Doch wann genau? Und wie macht man es richtig?

In diesem Beitrag findest du Best Practices zur Erweiterung des Brutraums, Hinweise zu unterschiedlichen Beutensystemen sowie typische Fehler, die du vermeiden solltest.

🕰️ Der richtige Zeitpunkt

Der Brutraum sollte rechtzeitig erweitert werden – also bevor die Bienen beginnen zu „drücken“. Typisches Anzeichen: Die Wabengassen sind vollständig besetzt, teils schon mit Wildbau zwischen den Rähmchen.

Faustregel:

Sobald 6 bis 7 Wabengassen im Brutraum durchgehend besetzt sind, ist es Zeit zu erweitern.

Zu spätes Erweitern kann zu Schwärmen oder zur Verengung der Brutfläche führen – beides unerwünscht.

🧰 Erweiterung – aber wie?

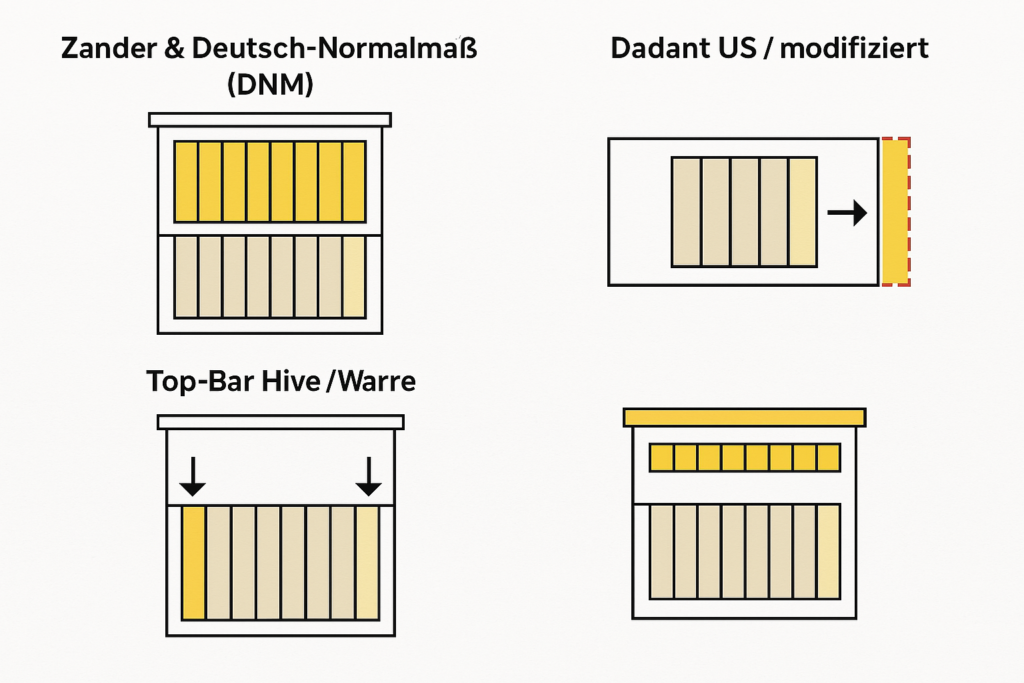

Je nach Beutentyp gibt es unterschiedliche Strategien:

🔹 Zander & Deutsch-Normalmaß (DNM) – zweizargige Systeme

- Erweiterung durch zweite Brutraumzarge von oben.

- In die Mitte der oberen Zarge kommen 1–2 ausgebaute Waben, der Rest mit Mittelwänden.

- Alternativ: Waben aus dem unteren Brutraum nach oben hängen (Brutnest-Auflockerung).

- Achte auf gute Durchgängigkeit der Bienen zwischen den Zargen!

🔹 Dadant US / modifiziert

- Brutraum bleibt eine große Zarge.

- Erweiterung erfolgt durch Hinzufügen von Rähmchen mit Mittelwänden (seitlich des Brutnests).

- Wichtig: Brutnest nicht auseinanderreißen – nur am Rand erweitern!

- Bei starker Tracht ggf. Honigraum aufsetzen, um Bautrieb zu lenken.

🔹 Top-Bar Hive / Warre

- Erweiterung erfolgt durch Aufsetzen oder Untersetzen weiterer Boxen.

- Hier ist ein guter Blick auf das Brutverhalten entscheidend – zu viel Raum kann ebenso nachteilig sein.

✅ Beste Vorgehen

- Regelmäßige Kontrolle: Alle 7–9 Tage durchsehen – um Entwicklung und Bautrieb im Blick zu behalten.

- Mittelwände gezielt setzen: Nicht mitten ins Brutnest, sondern seitlich davon (außer bei Zander: ggf. oben mittig).

- Jungvölker schonend erweitern: Hier lieber langsam erweitern – Überforderung vermeiden.

- Drohnenrahmen setzen: Im Zuge der Erweiterung kann auch ein Drohnenrahmen eingesetzt werden – zur Varroakontrolle.

- Starke Völker zuerst erweitern: Schwache Völker nicht überfordern.

⚠️ Typische Fehler – und wie du sie vermeidest

| Fehler | Warum problematisch? | Besser so: |

|---|---|---|

| Zu spätes Erweitern | Schwarmstimmung, Platzmangel, Verbau | Frühzeitig beobachten & handeln |

| Brutnest auseinanderreißen | Brutpflege wird gestört, Auskühlung möglich | Erweiterung am Rand setzen |

| Nur Mittelwände geben | Wird bei Schwarmstimmung oft ignoriert | Kombination aus Mittelwänden & ausgebauten Waben |

| Auf falsche Wetterlage erweitern | Bei Kälte kein Bautrieb, Mittelwände bleiben leer | Auf stabile Temperaturen >12–14°C achten |

📸 Fazit

Eine gut geplante Erweiterung des Brutraums ist der Schlüssel zu einem gesunden, leistungsfähigen Bienenvolk. Sie hilft nicht nur dabei, Schwärme zu vermeiden, sondern legt auch den Grundstein für eine erfolgreiche Honigernte.